いにしえから今も

装飾用で金の一本線を円形の道具でゆーっくりと押しながら引いているものや本の側面に天金加工を施している動画を Instagramのストーリーズにアップしたのですが、仕事の合間でヴィッツェが彼の師匠達から引き継いだ技術の「基本のキ」を新島さんへ伝授してくれています。

本の表紙や革製品に箔押しが施されているものは私たちも見慣れているとは思うのですが、あれは「フォイル箔」。もちろん、フォイルも輝きはあり、装飾としては十分ですが、ヴィッツェは本物の金の輝きを「美しいよね、本物の金は生きているよ。」とため息まじりの声で天金加工の本を私に見せてきます。確かに、比べると本物の金は立体感と色に深みがあります。本物の金が天金加工で使われている本に馴染みのない私は心の底からは本物の良さを理解できませんでしたが、この数時間後には彼の言わんとすることがわかった気がします。

伝統的なやり方で天金加工を施すには材料の準備なども含めたら1日以上かかります。下準備で卵白と水を攪拌し濾過させたり、スターチを水で溶いて熱を加えとろみをつけて糊状にしたり、理科の実験のようなことも含まれます。そして、もっと適正にするならば、金は生き物なので作業をするのに相応しい環境も整える必要があると言います。温度、湿度、使う水は蒸留水が良いなど。(日本の11月〜3月ぐらいの環境。)材料も生物なので、作り置きもできません。早めに使わないとカビが生えてしまします。そう、全てが生き物。金は柔らかく、薄ーい金箔は軽くて人の息で飛んでいってしまいそうなほど。お菓子職人がヘラで金箔を扱うように、製本家も同じような所作で薄い金箔を切ります。さて、その薄い金箔をどうやって本の天地小口に貼るか。

ヴィッツェ「タツ、この金箔どうやって貼ると思う?」

新島「…のりを使うとか?」

ヴィッツェ「それじゃ強すぎる。」

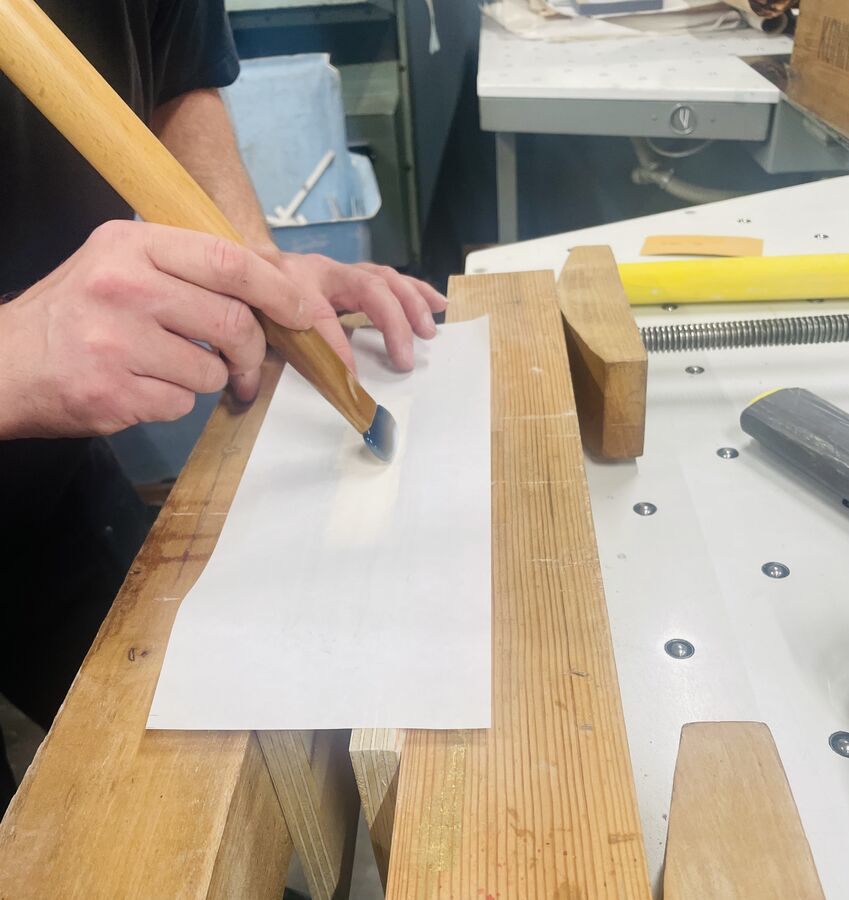

そこら辺にある手のひらサイズの紙を持ってきて、あぶらとり紙を使うようにその紙で顔を押さえるようにして、

ヴィッツェ「こうやって、顔の皮脂を紙にくっつけて、それがのり代わりになる。鼻の周りとか良い脂あるよ、製本家は汚いって? そうだよ。でもこれが一番なんだ。」

(余談ですが、写真のフィルムに傷がついた場合、皮脂を少しつけるとプリントした際に傷が目立たなくなる、と私が学生時代に聞いた記憶があるような。皮脂にも色々なお役目があります。)

皮脂がついた紙を金箔に近づけると静電気で持っていかれるかのように金が紙に吸着します。紙と金箔がくっついた仮の金箔用紙が準備完了。

ヤスリでよーく磨いた本の側面に、スターチ液、卵白液、レンガ色のクレイパウダーを水で解いた液、下地を順々に塗っていきます。そして、先ほどの金箔用紙を本の側面に貼り付けていきます。皮脂で仮にくっついている金箔は今度は下地を塗られた本の側面に吸い付くように移動されます。ロウを塗った当て紙をのせ、その上から天然石が先についた、(おそらくメノウ石) まるで魔法使いが持ってそうな棒で擦ります。数分じっくりと擦って紙に金箔がくっついてこなければ定着した証拠。

それからもしばらく金を磨く、(Burnish)をしていきます。どの工程も集中力をとても使う作業で、特に途中で金に傷をつけてしまったらアウト。もしこれが、クライアントワークだったらと思うと相当の神経を使います。金を磨きながら「この作業をしているとき瞑想のような状態に近い。」とヴィッツェ。途中で手を止めて、語り始めました。「この作業は余計なことを考えずに精神が一つに集中された状態で、それが、すごく心地良いんだ。僕にとって、これはセラピー。そして、この天金の方法は何百年も前と同じ手法で、僕はその当時の製本家と全く同じことをしていると思うと、なんとも言えない気持ちになる。喜しくて全身がゾワゾワしてくるよ。」

私の方は彼の言葉を受けてゾワゾワです。現代の製本は機械を使って一度にたくさんの本をつくることをしているけど、製本の原点はここから始まっていて、彼は心から製本家という自分の職業に誇りを持っていて、それらを築き上げてきた先人達や歴史への敬意の念がしっかりとあることも伝わってきました。もう少し掘り下げて話すと「製本の歴史を守る」とか「伝統技術を引き継ぐ」とかそういう表面の真面目なことで、彼のスピリットに一目置いているわけではなくて、今、製本家として生きている「この自分」の中に先人達の知恵と技術を取り入れ、自分の気持ちの一部にしているところに、心動かされます。ヨーロッパ諸国にこういった感覚がいろんなシーンで散りばめられていることには気づいていましたが、ここオランダに来ても改めて感じています。彼らは、いにしえ、何百年も前の人と同じことをすることに一種のロマンも感じているのかもしれない。それ大切ですね。そういうことにロマンを感じること自体がロマンティック。