Mr.John DeMerritt 製本家/アーティスト

CODEXのような大きなイベントで作品に触れて刺激を受けるのはもちろんだけれども、そこで出会う人達からのダイレクトなコミュニケーションが一番大きいのではないでしょうか。

今回、CODEX 出展者の中で直接お会いしてみたい方が1名、いらっしゃいました。

John DeMerritt ジョン デメリット氏、彼の存在は The Book Makers というドキュメンタリー映画で知りました。映画の中では数分しか出ていなかったのですが、彼の仕事はブックアーティストというよりは依頼された製本を自分のスタジオでまとまった数を制作しているように見えました。実際のところ、どれだけの部数を何名のスタッフでまわしているのか、もしかしたら篠原紙工の目指すところへのヒントがあるかも、ということで私たちは彼に事前にコンタクトを取りました。

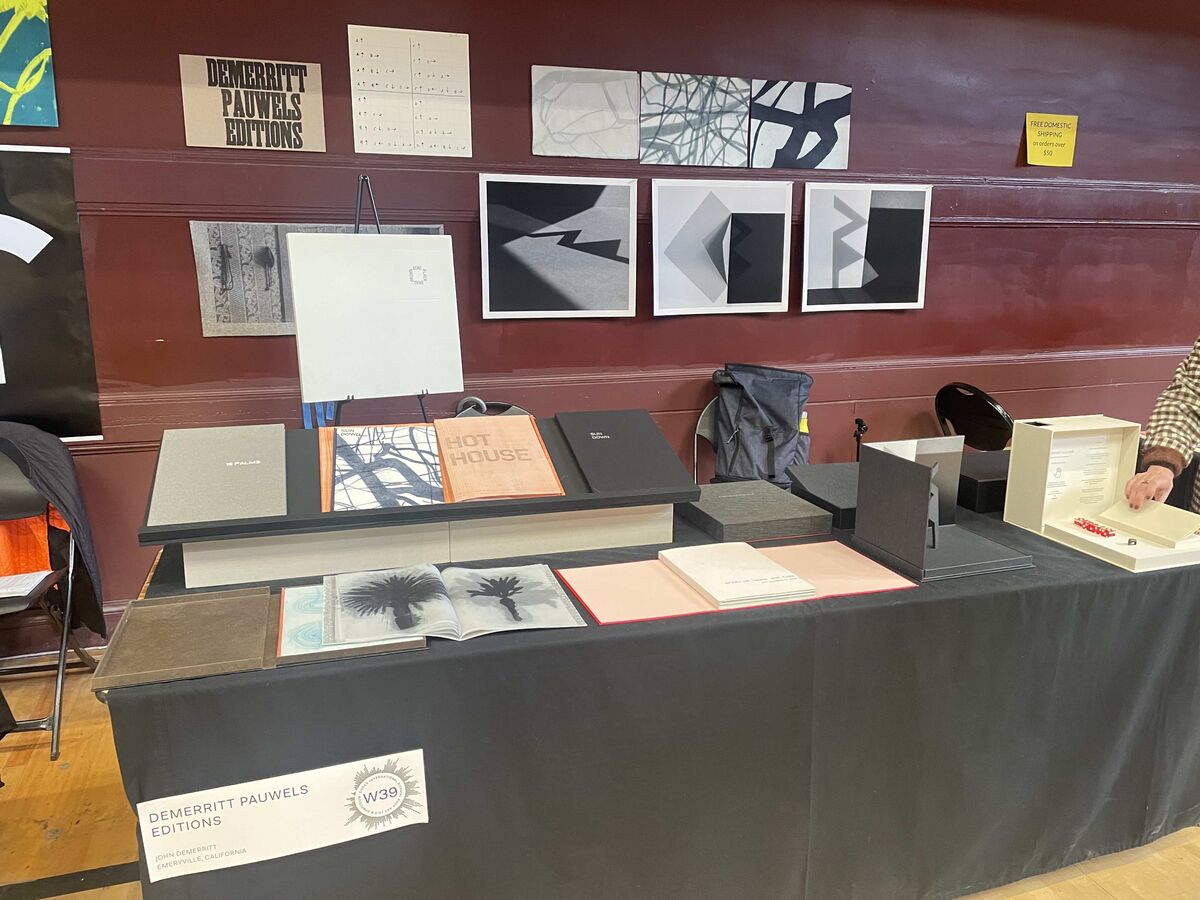

返信が来るかどうか内心ドキドキでしたが、すぐに快い返事を返してくれました。COODEX 開催中、初めてのご挨拶を交わそうと、彼のブースに立ち寄ったのですが、とても人気者。会う人会う人 Johnに挨拶を交わし、立ち話が始まってしまいます。側から見ているだけでも人柄を感じれるくらい、とてもフレンドリー。彼に挨拶をしようと取り囲む人々の隙間を狙って対面で言葉を交わすチャンスをつかみ、CODEXが終了した翌日、彼のスタジオを見学させてもらえることになりました。

オークランドからバスで40分くらいのEmeryville エメリービルという街にある彼のスタジオ。湾のすぐそばで、東京の新木場あたりを思い出す雰囲気の街。工場のような平坦な大きい建物が立ち並んでいますが、周りにはたくさんの緑や木々が植えられていて、それをメンテナンスするガーデーナーもいるようでした。この日は天気も良く、散歩をするのにちょうどいい日和、早めに到着して建物の周りをウロウロしている私たちを見つけたJohnの方が大声で私たちに声をかけてくれ、「よく来たね!」と気持ちの良い再会でした。「木々がきれいですね。」と話すと、ゴソゴソと植っている小さなオレンジ、(日本でいう金柑) をもぎってくれて、「鳥たちも食べてるけど、これおいしいしいんだよ。」粋なおもてなしです。

大きな建物の中の一室が彼のスタジオなのですが、昔はこの建物全体が機械部品などを作る工場だったそうです。それが閉鎖され、今では賃貸のスタジオになったと。中には多種多様な職種の方が入居しているようでした。おもしろいのが基本はこのスタジオに居住もするというのが条件だそう。建物の中には共同キッチンもあるのですが、Johnは自身のスタジオの中にキッチンやバスルームもつくって素敵すぎる居住兼スタジオになっていました。

彼はもともと文学を学んでいて、製本を仕事にするつもりはなかったそうなのですが、あるドイツ人製本家のもとで仕事をしていたら、その面白さにハマり、5年間その人の元で働き、細かいところは独学で製本を学んで技術を積み重ねてきたと。私たちは彼はスタッフを抱えて工場をまわしているのかと思ったのですが、年齢もあって今は仕事のペースを抑えて、かつては3人抱えていたスタッフも離れ、現在は一人だけアシスタントとして人を雇っているとのこと。その方はなんと15歳から手を動かしていて、現在27歳。有能なアシスタントで箱作りなどを任せているよう。

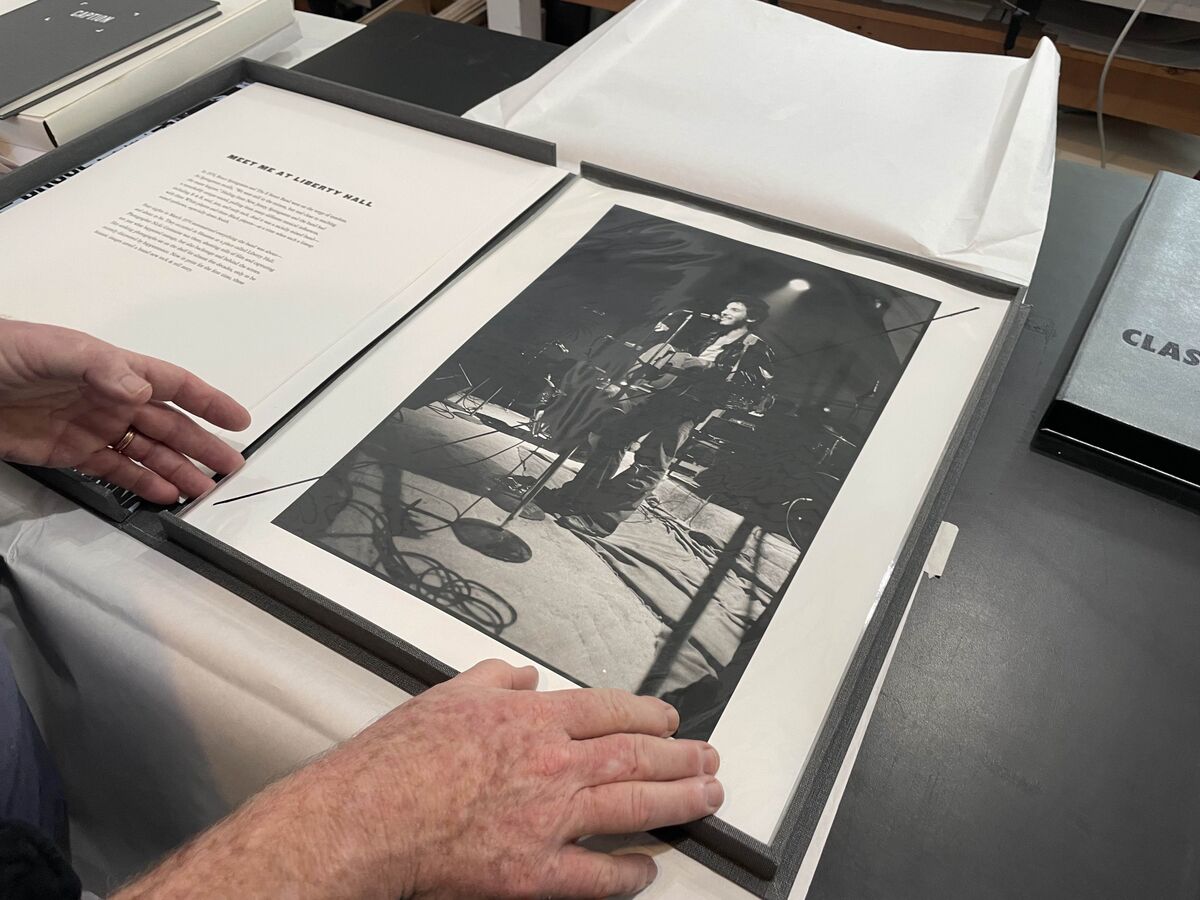

彼の主な仕事は美術館や図書館から依頼される書籍やアート作品の保存箱づくり、それが収入としても一番大きいそうです。もう一つはデザイナーやアーティストとのコラボレーション作品、それらをベースに、自身のやりたいこととしてアートブックの出版業もやっています。制作部数も1点ものから30や50、多くて100近い数をやることもあるそうですが、滅多にないと。作品も1部あたり金額が70万や100万単位のものを手がけています。出版社からの依頼で森山大道の写真/写真集を入れる箱を手がけていると見せてくれました。

「正直、僕も自分のつくるものを自分が買うかと言ったら買わない。いや、買えない価格帯だよね。でも、造詣の深いコレクターや美術館、求める人々は確実にいて、そういう人たちが僕のクライアントなんだ。」特にアメリカはアートを対象とした需要は結構ある、というようなことを話してくれました。

スタジオには箔押し機、ギロチン断裁機、手回しの断裁機、機械はあるけれども、全てアナログ。「僕はアナログなものがすごく好きなんだ。それにこの建物の中に、レーザー加工をしてくれる仲間や、印刷をしてくれる仲間もすぐ近くにいる。だからこそ僕はこの規模でアナログな機械だけに囲まれてでも仕事をやっていくことができるんだ。」

スタジオには製本クロスや革、素材のストックもされていて芯材はイギリス製の少し茶色がかったものを使っていました。空押しを美しく見せる技法も秘密だよと言いつつ、こっそり教えてくれて、日々の仕事から様々な工夫や実験をしている様子がうかがえます。

彼にとって、美術品の保存用の箱作りは会社を維持していくためにも大事な仕事だけど自分自身の手を動かす訓練的、実践としても大事な「practice」なんだと話しているところに、彼の仕事に対する謙虚さを感じました。「仕事をしている時は本当に体力も使うし、頭おかしくなって発狂したくなることもしょっちゅうなんだけど、仕上がって良いものができた、美しいものができた!って思えた時、やりがいや幸せを感じるね。」彼のつくる箱は大きいものが多く、作るのも大変な作業というのはすぐに想像がつきます。けれども、素材の性質をよく理解していて、どの細部を見ても美しく、仕事への誇りや丁寧さが物を通して伝わってきます。

このスタジオに30年近く住み、製本の仕事だけで生きていけてるのは本当に恵まれていると思うと彼自身も話していました。共同スタジオの仲間たちと共に協力し合いながら、製本、箱作り、アート作品を生み出している彼の生活はとてもクリエイティブで、彼の才能はもちろんだけれども、その背景にはアメリカの印刷製本カルチャーやアートに対する捉え方、全ての環境がバランスよくマッチしているように感じました。